小学生の家庭学習を「いつから始めるべきか」は、多くの保護者が悩むテーマです。

私自身も、3人の子供(小学生)を育てる中で

- 「宿題だけで足りるのか」

- 「家庭学習の時間をどう作るのか」

何度も考えてきました。

実際、子供によって勉強の得意・不得意や集中力の長さは違いますし、学年が上がると授業の難易度や宿題の量も増えていきます。

この記事では、家庭学習の始め方や学年別の勉強時間、スケジュールの工夫、そしておすすめの教材について、私の体験談も交えて詳しくご紹介します。

実際に家庭学習はどのくらい行われている?

新しい生活様式での変化や教育ICTスキルの習得機会や期待、

自学自習による効果と子どもの未来への希望は?

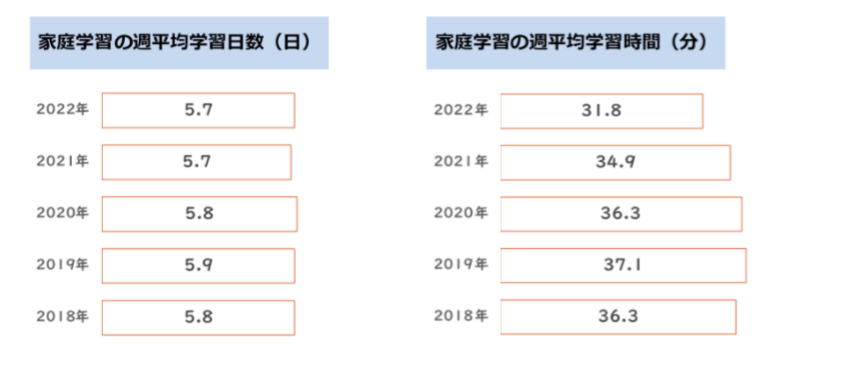

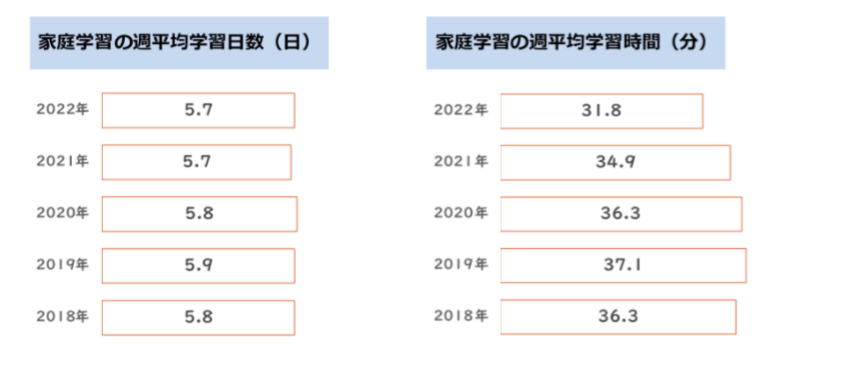

公文教育研究会が2022年12月に実施した「家庭学習についての調査」によると、小学1〜3年生の子どもが家庭で学習する頻度は週平均5.7日、1日の平均学習時間は31.8分という結果が出ています。

前年度(34.9分)と比べるとわずかに減少しており、ここ数年で家庭学習の時間は少し短くなっている傾向が見られます。

調査は母親1,000人、父親800人を対象に行われたもので、家庭での学習習慣がどの程度定着しているかを知る貴重なデータとなっています。

以下のグラフからもわかるように、学習日数は大きく変わらない一方で、1日の平均学習時間は少しずつ減少していることが確認できます。

- 家庭学習の週平均日数:5.7日(2018年〜2022年でほぼ横ばい)

- 家庭学習の1日平均時間:2019年の37.1分をピークに、2022年は31.8分へ減少

👉 この結果からも、「宿題だけ」ではなく、家庭でどれだけ勉強するかが大切だといえます。

小学生の家庭学習はいつから始めるべき?

家庭学習は「低学年から少しずつ始める」のが理想です。

私の家でも、1年生のときは宿題をやるだけで精一杯でしたが、毎日10分だけドリルや音読を追加することで、自然と机に向かう習慣が身につきました。

高学年になると学習量が一気に増えるので、早めに習慣化しておくと後がラクです。

低学年から始めるメリット

低学年は集中力が短いぶん、勉強を「少しずつ、毎日」取り入れることが効果的です。

- 習慣化がしやすい

- 勉強に対する抵抗感が少ない

- 親子で一緒に学ぶ時間がとれる

私の下の子も「宿題+10分」のリズムで、無理なく勉強が続けられています。

続けることで良いこともたくさんあります。

- 学校の授業が理解しやすくなる

- テスト前に慌てずに済む

- 勉強が“特別なこと”ではなく“日常の一部”になる

- 自分から机に向かう習慣が自然と身につく

つまり、低学年から少しずつ始めておくと、中学年・高学年になったときに「勉強するのが当たり前」になり、親が強く言わなくても自分から学習を進める子に育ちやすくなります。

中学年・高学年で差が出る理由

3年生ごろから文章読解や算数の応用が増え、家庭学習が習慣になっている子とそうでない子の差が目に見えるようになります。

6年生になると「小学6年生 勉強時間 平均」も90分前後とされ、中学準備のために追加学習が必須です。

家庭学習の勉強時間の目安

| 学年 | 勉強時間の目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 小学1年生 | 10分 | 短い時間で机に向かう習慣づけ |

| 小学2年生 | 20分 | 宿題+簡単なドリルでOK |

| 小学3年生 | 30分 | 漢字や計算など少し応用も追加 |

| 小学4年生 | 40分 | 読解問題や理科・社会も取り入れる |

| 小学5年生 | 50分 | 複数教科をバランスよく学習 |

| 小学6年生 | 60分 | 中学を意識した総合学習や英語も追加 |

小学生の家庭学習の時間は「学年×10分」を目安にすると無理なく続けられます。

これは短時間でも集中して取り組めるように考えられたシンプルな基準です。

このルールの良いところは「長時間やる」ことよりも「毎日続ける」ことを重視できる点です。

我が家でも、この表を意識して1年生の子は10分だけでも机に向かうようにしています。

続けることで自然と勉強の習慣が身につき、学年が上がってもスムーズに学習時間を増やせます。

宿題だけで足りる?宿題以外の勉強時間の必要性

多くの保護者が「宿題をやれば十分では?」と思うかもしれません。

しかし実際には、宿題だけでは子供の学力をしっかり伸ばすのに足りないことが多いです。

宿題はあくまで授業の復習を目的としているため、子供の苦手分野や応用力、また自分から考える力を身につけるには限界があります。

私自身も子供たちの勉強を見ていて、宿題をきちんとやっていても「文章読解が苦手」「計算はできるけれど文章題は解けない」というケースがあると感じました。

だからこそ、我が家では宿題が終わったあとにドリルや読書を取り入れるようにしています。

宿題は“基礎”として大事ですが、それだけで完結させず「プラスα」の学習を加えることで、学力のバランスが整っていきます。

宿題の目的と限界

宿題の大きな目的は、授業で習ったことを定着させることです。繰り返し解くことで理解を深めたり、書いて覚えることで記憶を強化する役割があります。ただし、その範囲はあくまで授業で学んだ範囲内に限られています。

宿題の限界をまとめると以下のようになります。

- 復習中心で応用力はつきにくい:授業内容の確認にとどまり、応用問題や発展学習は不足しがち。

- 苦手分野をカバーしきれない:子供それぞれの弱点に合わせた課題にはなっていない。

- 子供の興味や得意分野を伸ばす余地が少ない:算数が好きな子でも、宿題が計算だけなら探究心は広がらない。

つまり宿題は「最低限の基礎固め」に過ぎず、それ以上を求めるなら宿題以外の家庭学習が不可欠になります。

宿題以外の勉強で伸ばせる力

宿題ではカバーしきれない部分を補うのが「宿題以外の勉強時間」です。

例えば、読書を続けると国語の読解力や表現力が育ちますし、作文を書けば文章構成力も高まります。

また、算数の応用問題集や図形ドリルに取り組むことで「考える力」を鍛えることができます。

さらに最近は英語教育も重視されているので、家庭学習で簡単な単語練習やリスニングを加えると、中学に向けてスムーズなスタートを切れます。

読解力 → 読書や作文(想像力や表現力も伸びる)

算数力 → ドリルや図形問題(論理的思考力が身につく)

英語力 → 単語練習やリスニング(耳を慣らす習慣が重要)

宿題以外の学習を続けると、子供は「勉強=やらされること」から「自分の力が伸びるもの」へと意識が変わり、学びの姿勢が前向きになります。

プラス10分の積み重ねが大切

宿題に加えて「10分だけ」プラスする学習は、短いようで大きな効果を生みます。

我が家では「宿題が終わったらドリル1ページ」が合言葉です。

ほんの数分で終わる小さな課題ですが、続けていくうちに子供たちは自然と机に向かう習慣が身につきました。

- 算数なら計算ドリルを1ページ

- 国語なら漢字練習を数問

- 英語ならカードを数枚読む

このようにシンプルで達成感が得られる課題を設定すると、子供も「これくらいならできる」と感じ、学習が苦になりません。

小さな積み重ねは自信につながり、学力の基盤をしっかり作ります。

テスト前や受験期になっても、無理なく勉強を続けられる力が養われるのです

勉強が苦手な子・集中できない子へのサポート

子供を3人育てていると、本当に性格の違いを感じます。

上の子はコツコツ型で集中できるタイプですが、真ん中の子は気が散りやすく、下の子はやる気が出ないと机にすら向かいません。

でも「勉強が苦手だから」とあきらめる必要はなく、工夫次第で勉強嫌いを防ぐことができます。

大切なのは「できないことを責めないで、できたことを認める」こと。

子供のやる気スイッチは一人ひとり違うので、特性を見極めながらサポートすることが家庭学習成功のポイントです。

勉強できない子に多い特徴

勉強が苦手な子には共通した傾向があります。我が家でも真ん中の子がそうで、気が散って落ち着かないことが多いです。

特徴としては、

- 長時間集中できない:10分も経たずに注意がそれる

- 達成感が少ない:最後までやり切れないので自信が育たない

- 「勉強=つらい」と思っている:嫌な気持ちが先立ち、始める前から抵抗感が出る

こうした特徴は放っておくと「勉強嫌い」が定着してしまいます。でも逆に言えば、子供に合ったやり方を取り入れることで少しずつ改善できます。

勉強に前向きになれる工夫

苦手な子を勉強に向かわせるには「やればできた!」という感覚を積み重ねることが大切です。我が家でも下の子に取り入れて効果があった工夫を紹介します。

- 1ページ終えたらシールを貼る:目に見えるご褒美で達成感が高まる

- ゲーム感覚で学習:「タイマーで3分以内に終わらせよう」など遊びにする

- 成果を家族で共有して褒める:「今日はここまでできたね」とみんなで拍手

このように「楽しい」「褒められた」という経験を重ねると、少しずつ勉強に前向きになります。

環境づくりと親の声かけのポイント

子供が集中できない背景には、環境や親の関わり方が影響していることも多いです。

テレビやスマホが目に入る場所で勉強させても、集中するのは難しいですよね。まずは学習スペースを整えることが第一歩です。

- 静かな場所を用意する:できればリビングの一角など、集中できる環境を作る

- ポジティブな声かけをする:「まだできてない」ではなく「ここまで頑張れたね」と伝える

- 一緒に始める:最初の数分だけ親も隣に座ると安心感が生まれる

こうした工夫で子供が安心して学べる雰囲気を作れば、自然と勉強時間が増えていきます。

家庭学習をはじめるのにおすすめのテキスト

我が家で実際に使っている教材や、周りのママ友から評判の良いものをご紹介します。

低学年におすすめの教材「ポケモンずかんドリル」

低学年の子どもには、勉強=楽しいと感じてもらうことが何より大切です。

その点でおすすめなのが「ポケモンずかんドリル」です。

子どもたちに人気のキャラクターが登場するため、机に向かうハードルがぐっと下がります。

我が家でも実際に取り入れましたが、普段はなかなか集中できない子も「ピカチュウがいるからやる!」と自分から取り組む姿が見られました。

- キャラクターの力でやる気アップ:ピカチュウやイーブイなど親しみのあるキャラが登場し、勉強嫌いな子も取り組みやすい。

- 教科ごとに揃っている:ひらがな・カタカナ・漢字・算数・英語など、低学年に必要な基礎が幅広くカバーされている。

- 学習指導要領に対応:学校の授業に沿った内容なので安心。

- 短時間で進めやすい:1ページがコンパクトで「学年×10分」の学習習慣にもぴったり。

子どもが「やらされる勉強」ではなく「やりたい勉強」に変わるのは大きなメリットです。

特に勉強に抵抗がある低学年の子にこそ、こうした教材を取り入れると効果的です。

ポケモンのドリルの詳細は下記の記事からチェックできます!

中学年におすすめの教材「ハイクラスドリル」

小学3〜4年生の中学年には、基礎の定着に加えて「考える力」を伸ばす学習が必要になってきます。

そのためにおすすめなのが「ハイクラスドリル」です。

全国レベルで通用する力を育てることを目標に作られており、特に国語では文章読解や記述問題に強くなれるのが特徴です。

我が家でも次男が取り組んでいますが、最初は難しいと感じても、毎日続けることで少しずつ読解力が伸びていると感じます。

- 1枚あたり30〜40分で取り組める:無理のない分量で集中力を保ちながら学習できる。

- 応用問題が多い:授業や宿題では触れにくい発展的な問題が揃っている。

- 国語力の底上げに最適:文章を正しく読み取り、自分の言葉で答える練習ができる。

- 学年別にラインナップ:1年生から6年生まで揃っており、学年に応じてステップアップできる。

基礎だけでは物足りない子、あるいは国語を強化したい子にぴったりの教材です。

宿題に加えて1日1枚を続けることで、文章を読む力や表現力が大きく変わっていきます。

ハイクラスドリルの詳細をチェックしたい人は、下記記事も読んでみてください。

高学年におすすめの教材「ぐーんと強くなるシリーズ」

小学5〜6年生の高学年になると、授業内容が一気に難しくなり、中学を見据えた学習が必要になります。

そんな時におすすめなのが「ぐーんと強くなるシリーズ」です。算数・国語・理科・社会・英語といった主要教科に対応しており、幅広く基礎を固められるのが魅力です。

特に算数の「文章題にぐーんと強くなる」は、応用力を必要とする問題に取り組む練習ができ、中学数学にもつながる力を育てます。

我が家の長男も使っていますが、最初は苦戦していた文章題も繰り返すうちに理解が深まり、自信を持って取り組めるようになりました。

- 基礎をしっかり固められる:解説が丁寧でつまずきを防げる。

- 全教科に対応:算数・国語だけでなく、理科や社会、英語のドリルも充実。

- 応用力がつく:基礎問題から文章題・記述問題まで幅広く扱える。

- 中学準備に最適:高学年で身につけたい学習習慣を無理なくサポート。

基礎固めをしたい子にも、さらに力を伸ばしたい子にも対応できるシリーズなので、「どの教科を強化すればいいのかわからない」という保護者にも安心して選べる教材です。

ぐーんと強くなるシリーズの詳細は下記記事でチェックできます。

まとめ 〜家庭学習は小さな積み重ねが未来をつくる〜

家庭学習は「早く始めるほど良い」と言われますが、大切なのは無理をせず習慣化していくことです。

低学年から「宿題+10分」を取り入れると、机に向かうのが当たり前になり、中学年・高学年になっても自然に勉強を続けられます。

宿題だけではカバーしきれない応用力や思考力も、家庭学習の中で伸ばすことができます。

また、子供のやる気を引き出す教材選びもポイントです。

ポケモンずかんドリルで楽しく学び、ハイクラスドリルで応用力を鍛え、ぐーんとシリーズで基礎をしっかり固める――このように学年に合わせて教材を工夫するだけで、勉強はぐっと身近になります。

保護者の役割は「勉強を管理する人」ではなく「伴走者」。小さな積み重ねが子供の大きな自信となり、未来の学力や学びへの姿勢につながっていきます。

“※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用し、商品を紹介しています。

リンクから商品を購入された場合、売上の一部が運営者に還元されることがあります。

読者さまのご負担は変わりませんので、ご安心ください。”